2018年01月29日

【スノーピーク】アメニティドームの立て方

アメニティドームを立てよう!

一度は使ってみたい、憧れの商品ではないでしょうか?

でも、説明書を読むと、パーツが多そうで難しいんじゃないかな…

と思われている方も多いのではないでしょうか。

そこで、アメニティドームの立て方を掲載致しました。

どうぞご活用下さい。

なお、張り綱はテントに結びつける必要があります。

こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。

結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。

【もやい結び】

テントを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!

セット内容:インナ×1、フライシート×1、本体フレーム×3、前室フレーム×1

ジュラペグ(17cm×16)、自在付きロープ(2.5m×2本、二又用1.9m×2本、二又用1.4m×2本、0.7m×4本)

リペアパイプ×1、キャリーバッグ×1、フレームケース×1、ペグケース×1、

※グランドシート、フロアマット、ハンマーは付属していません。

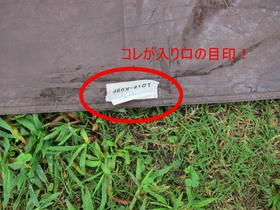

この時、入り口側が風下に来るようにしておきましょう。

入り口の目印は、白いタグが縫い付けられている部分です。

※グランドシートは別売です。セットに含まれていません。

グランドシートは、インナーテントの組立てが終わってから位置を決めて設置して下さい。

この時、ビルディングテープ(黒いテープ)が付いている方が、テントの入り口になります。

グランドシートの白いタグと合わせるようにしましょう。

フレームを通す時は、引っ張らず、押していくように入れます。

両方とも通していきましょう。

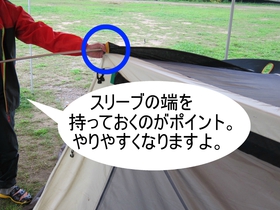

フレームを上に持ち上げず、スリーブが真ん中に来るように調整しながら、寝かせた状態で曲げて、ピンに刺しましょう。

反対(左前)側のスリーブの端を持ちながら、フレームを押し込んでいくとテントが立ち上がります。

立ち上がったら、フレームをピンに差し込みます。

入り口左側にはピンが2つありますが、向かって左側の方(奥の方)に差し込みましょう。

風がキツイ場合は、テントが飛ばされないよう、反対側でもう一人がテントを抑えておきましょう。

- ピンの位置を間違わないようにしましょう

これを緑色テープのスリーブに通していきます。

黄色テープのポールの上を通るようにしておきましょう。

これをフレームにかけていき、ポールとインナーテントを固定します。

黄色テープのフレームと、緑テープのフレームが交差している部分は、下のポールを挟みこむような感じで取り付けます。

これでインナーテントは完了です。

赤い三角の部分がベンチレーションですので、これが後側の目印です。

向きを確認してから、インナーテントに被せます。

- 向きを間違えないようにしましょう!

- ポールとフライシートが合うように設計されています

この時もスリーブの端を持ち、フレームを引っ張らずに、押し込むようにして入れていってください。

もう片方は、黒いビルディングテープについているピンに差し込みます。

同じ色同士になっているか確認しましょう。

まずは寝室(インナーテント)がある部分からペグダウンしていきましょう。

1.インナーテント前面の右角 ※グランドシートのループも一緒にペグダウン。

2.対角線上の、インナーテント左後ろ(角を引っ張りながらペグダウン)

3.インナーテント右後ろ

4.インナーテント前面の左角 (角を引張りながらペグダウン) 5.サイド右側(緑のテープのところ) 6.サイド左側(緑のテープのところ)

前室の右側に張綱(二又用1.9m)を取り付け、前室が広がるように引っ張りながら、調整してペグダウンします。

前室左側も張綱を取り付け、引っ張りながら、調整してペグダウンします。

其々、ループが二つありますが、入り口になる部分(内側の部分)はペグダウンしないように気をつけましょう。

サイドの張り綱は、グレーの三角形の真ん中ぐらいにロープが来るようにすると綺麗です。

張り終わったら、ビルディングテープのバックルを外して、ビルディングテープをテープポケットに入れておきましょう。

使用したアイテム

キャンプ場は地面がゴツゴツしてますし、朝晩の冷え込みもございます。

テントの保護や、湿気・冷気防止の為には、グラウンドシートが欲しいところですね。

地面のゴツゴツの緩和には、フロアーシートがあると、より快適に過ごせます。

- フロアーマットで更に居住性を高めましょう

2017年12月14日

【アウトドア】基本のロープワーク

基本のロープワーク(もやい結び、自在結び)

普通に結ぶだけでは解けてきて危ないし、固結びをすると、今度は解く時に大変…そんな経験をされた方も多いかと思います。

そこで、今回はキャンプの際の基本のロープワーク

「もやい結び」と、「自在結び」についてご説明します。

「もやい結び」は、簡単に結べて、負荷がかかっても解けにくく、且つ、手で解くと簡単に解ける、アウトドアでの基本のロープワークです。

「自在結び」は、自在金具が破損してしまったり、失くしてしまった際に役立ちます。

どちらも、テントやタープを張る際に必要となりますので、この機会にしっかり覚えて、フィールドで役立ててくださいませ。

また、既にご存知のお客様もいらっしゃると思いますが、復習に役立てて頂ければ幸いです。

★結び方★

もやい結び

自在結び

□

□

もやい結び

コツをつかめば片手でも結ぶことが出来ます。

強い力がかかった後でも解くことが容易です。

テントやタープを立てる際に使用する、必須の結び方です。

□

□

自在結び

ロープの長さを変えて、テンションをかけることが出来るので、自在が無い時などに役立ちます。

滑りやすい材質のロープや、細いロープの場合、うまく自在が効かない場合があります。

この時、初めの結び目と間隔をあけるようにしてください。

この感覚が、ロープの長さ調整の際の遊びになります。

- 印の部分を手で持ってください。

2017年07月11日

【テント全般】ペグダウンと張り綱の重要性

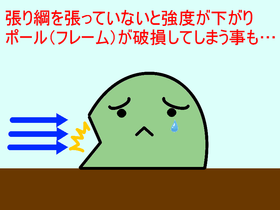

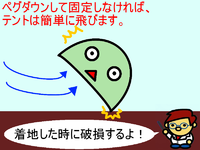

実は、テントは風の影響を非常に受けやすい物となっています。

ペグダウンをせず、張り綱を張っていない場合、テントが飛んでいってしまったり、ポールが折れたり、曲がってしまう事もあります。

また、誤った方向へのペグダウンや張り綱は、余計な力がポール(フレーム)にかかり、破損の原因となってしまう事があります。

そこで今回は『ペグダウンと張り綱の重要性』及び、『正しいペグダウン、張り綱の方向』について、ご案内させて頂きます。

ペグダウンや張り綱は何の為の物?

・テントを固定する。

・風から受ける力の影響を分散(補強)する。

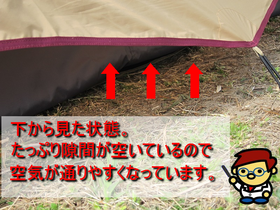

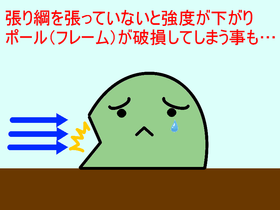

・ダブルウォール仕様の場合は、フライシートとテント本体の間に隙間を作る。

(ベンチレーション機能が正常に働く)

では、ペグ、張り綱を使っていない場合、具体的にどのような事が起きるのでしょうか?

「テントの中に荷物を置いておけば、固定される、飛んで行くことはない」

そう思われていらっしゃる方は居ませんか?

残念ながら、そんな事はありません。

テントは風の影響を非常に受けやすく、想像よりもはるかに飛びやすいのです。

テントに荷物を入れていても、ペグや張り綱を使っていないテントは簡単に吹き飛ばされます。

飛ばされたテントは、着地した際に布地が破れてしまったり、フレームが折れる事があります。

テントは意外と飛びやすい!

テントが飛ばなくても、風で押されて動く事があります。

地面には棘や石がある為、インナーテントの底面がこすれて破れてしまう事もあります。

引きずられた際にインナーテント底面が破れる事があります。

風から受ける力が分散できず、局所的に力がかかってしまい、ポール(フレーム)が折れたり、曲がったりする事があります。

また、張り綱を正しい方向へ張っていない場合も、同様にポール(フレーム)の破損原因となります。

局所に負荷がかかり、破損の原因になります。

ベンチレーション(換気)機能は、フライシートとテント本体の間に隙間が出来る事で、最大限に発揮されます。

ペグダウンや張り綱をしないと、隙間が出来ず、ベンチレーション(換気)機能が働かない為、結露の原因にもなります。

ペグダウン、張り綱を張らないと、フライシートとインナーテントの間に隙間が空きません。

正しいペグダウン、張り綱の方向について

誤った方法、方向へのペグダウン、張り綱では、テントの持つ機能が十分に発揮されません。

また、テントを張る際には、風向きにも注意する必要があります。

テントの固定は、下記の手順で行いましょう。

入り口は、必ず「風下」にします。

入り口が「風上」にあると、テントの中に風が吹き込んでしまい、内部にゴミや砂が入ったり、テントが吹き飛ぶ原因になります。

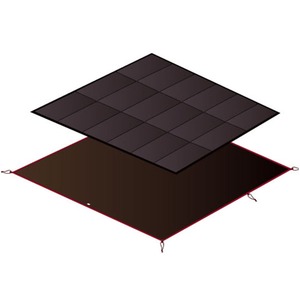

グランドシートにも入口の目印が付けられているものがあります。

(写真のグランドシートでは、白いタグが入り口側の目印です。)

グランドシートを敷く段階で、入口を決めておきましょう。

まずは風上側の片方にペグを打ち込み、次に対角線上の反対側に打っていきましょう。

スノーピーク アメニティドームの場合は、下記の記事をご参照下さい。

【スノーピーク】アメニティドームの立て方

下に記載する図と説明書をご参照ください。

基本的には、まず地面に近い場所からペグダウンし、その後に張り綱を張るという順番で進めます。

張り綱の張り方は、次の③の項目をご参照ください。

入り口を開けた状態でペグダウンすると、後でファスナーが閉まらなくなる事があります。

メーカー、製品によって、ペグダウン位置が異なる為、必ず説明書をご確認下さい。

先に張り綱を張らないようにしてください。

ペグの角度にも注意。

地面に対して60度~90度の角度に傾けます。

- ペグはしっかり打ち込みましょう!

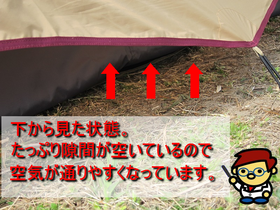

フレーム位置にある張り綱は、フレームの延長線上にある位置の地面に固定してください。

フレームの延長線と極端に違う方向に張り綱を引っ張ると、不必要な力がフレームに働き、フレーム破損の原因になります。

また、張り綱は必ず、地面に固定して下さい。

立ち木等、地面よりも高い位置に張り綱を固定すると、テントにかかる力が分散されてしまい、強度が落ちてしまいます。

張り綱がピンと張るように、自在などで調整して下さい。

テントの性能を最大限発揮する為、張り綱は全て張りましょう!

2017年04月25日

【テント全般】重ね敷き(テントレイヤード)の重要性

そういったお問い合わせを頂く事が多くございます。

ペグ等は勿論なのですが、意外と忘れられがちな物があります。

それは「グランドシート」や「フロアマット」、「エアマット」です。

『テントで寝ると、ゴツゴツして寝づらい…』そんな経験はありませんか?

また、テントの保護は勿論の事、他にも、機能がある事はご存知でしょうか?

今回は、重ね敷き(テントレイヤード)について、ご案内致します。

重ね敷き(テントレイヤード)とは?

その対策として、グランドシートやフロアマット、エアマット等を重ねて敷き、床面の保護、凸凹や湿気の緩和を行うことを、「重ね敷き(テントレイヤード)」と言います。

重ね敷き(テントレイヤード)を取り入れることで、地面の凹凸や底冷え、湿気をやわらげ、より快適な空間を作り出す事が出来ます。

・地面の凸凹の影響を受けやすく、テント底面が傷つく。

※酷い場合には、穴が開いたり、破れたりします

・地面からの湿気や冷気の影響を受けやすくなり、テント内部に『結露』が発生する。

※湿度の高い日や草地、雨天時は、テント内部に結露で水溜りが出来てしまいます

・地面の湿気の影響をそのまま受ける為、テント底面が濡れてしまう。

このようなトラブルを回避する手段が、重ね敷き(テントレイヤード)です。

重ね敷き(テントレイヤード)をしてみよう

そもそも、テントは、フィールドにおける「家」のような物。

地面に直にインナーテント(家)を建てて、フライシート(屋根)をつける…

…こう考えると、何か足りないな、と思いませんか?

家を建てるには、「基礎や土台」が必要です。

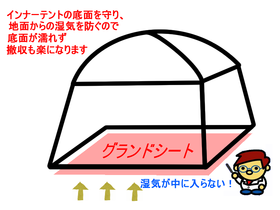

その基礎や土台の部分になるのが、「グランドシート」です。

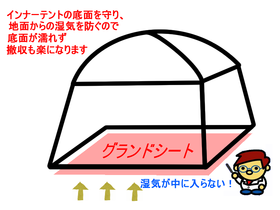

「グランドシート」は、テント底面の保護に加え、地面からの湿気や冷気を防ぐ効果があります。

底面の破損や結露等のトラブルを回避、緩和する為にも、必ずグランドシートを引いて頂く事をお勧め致します。

【グランドシートがある場合のメリット】

・テントが地面に直接触れないので、テント底面が傷ついたり、汚れる事を防げます。

・地面からの湿気を緩和するので、テント底面が濡れる事を防げます。

・テント内部に結露が発生しにくくなります。

・メーカー純正品が一番ぴったりで、おススメです。

・純正品がない場合には、インナーテントの底面よりも少し小さめの物を選んで下さい。

- グランドシートが無い状態。

地面に直接、テント底面が接するので、底面の破損や汚損が発生します。

- グランドシートがボトム(インナーテントの底)からはみ出ない様に敷きましょう。

はみ出ると、フライシート(屋根)から流れ落ちた雨水がグランドシートに溜まり、浸水してしまう恐れがあります。

- こちらはインナーテントに合ったサイズを選んで下さい。

- インナーテントも含めて四重構造になるので、冷気が更に伝わりにくくなり、地面の凸凹も気になりません。

- 地面の凸凹や冷気、湿気が伝わらない上、ベッド感覚で休めます。

グランドシート、フロアマット(インナーマット)との併用を推奨します。

※冬場は、コットの上にインフレータブルマットを敷くと背面の冷気を防ぐ事が出来ます。

- ベンチや荷物置きとしても使えます。

但し一点に荷重が集中する為、ベンチ利用は短時間にてお願いします。

グランドシート(基礎)の上にテント(家)を建てたら、次に何が必要になるでしょうか?

フローリングの床を思い浮かべてみて下さい。

そのままだと、ヒンヤリして、冷たいですよね。

「畳や、カーペットが欲しいな」と思いませんか?

その畳や、カーペットの役割を果たすのが、フロアマット(インナーマット)です。

グランドシートでは防ぎきれない、地面の凸凹や湿気、冷気を緩和する役割があります。

テント内部の『結露』を防ぐのに、より効果的ですし、テント内部が更に快適になるので、お勧めです。

【フロアマット(インナーマット)がある場合のメリット】

・グランドシートで防ぎきれない、地面の凸凹が緩和されます。

・地面からの冷気や湿気を緩和するので、足元が冷たくなりにくいです。

・更に、テント内部に結露が発生しにくくなります。

・メーカー純正品が一番ぴったりで、おススメです。

・純正品がない場合には、インナーテントに合ったサイズをお選び下さい。

カーペットを敷いた事で、ずいぶんとテント内部が快適になりました。

このまま、シュラフ(寝袋)に入って寝てしまいたくなります…

ですが、ご自宅でお休みになる場合は、ベッドや、敷布団をご利用頂いていますよね?

ベッド、敷布団の役割を果たすのが「インフレータブルマット」や、「エアマット」です。

インフレータブルマット、エアマット、エアベッド、アルミマット等を活用すると、より快適な睡眠を得る事ができます。

【マットがある場合のメリット】

・より高い防寒性とクッション性が得られます。

・地面の凸凹が殆ど気にならないので、より快適にお休み頂けます。

フロアマット(インナーマット)はあくまでも「カーペット」的な役割なので、薄手になっています。

地面の凸凹を緩和できますが、更に快適な睡眠を得る為に、マット(敷布団)を用意しましょう。

番外編 コットを使ってみる

そんな方におススメなのが、「コット」です。

キャンプ用の簡易ベッドと考えて下さいませ。

・テントの外でお昼寝する時にも使えます。

・地面から離れた状態になり通気性が良いので、夏場などの暖かい時期にもお勧めです。

もしシュラフが薄手で寒いようであれば、フリースインナーをシュラフの中に入れる等をお試し下さい。

アウトドアライフを、より楽しく、快適にお過ごし頂ければ幸いです。

2016年10月20日

【テントファクトリー】4シーズンダブルドームテントの立て方

4シーズンダブルドームテントを立てよう!

他のテントには無い圧倒的なサイズ感のあるテントとして、発売開始以降、大変ご好評頂いております。

しかしながら大きい為、立てるのに苦戦したとのお声も頂いております。

そこで、今回は4シーズンダブルドームテントの立て方を掲載致しました。

どうぞご活用下さい。

なお、ガイドロープ(張り綱)はテントに結びつける必要があります。

こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。

結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。

【もやい結び】

3人以上で設営を行うと、比較的に楽に設営ができます。

4シーズンダブルドームテントの立て方

設営は必ず2人~3人以上でおこなってください。

3人以上で設営を行うと、比較的に楽に設営ができます。

※1人で設営した場合、ポールに無理な力がかかり、破損する危険性がございます。

ポールの差し込み方にご注意ください。

テント本体が大きいため、ポールの差し込みを誤ると、重量がかかり折れの原因になる場合がございます。

テントを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!

- 【4シーズンダブルドームテント】

セット内容

■インナーテント×1

■フライシート×1

■メインポール(黒色)×4

■フロントポール(白色)×1

■キャノピーポール(グレー)×2

■ペグ

■ガイドロープ

■プラスチックハンマー×1

TENT FACTORYの文字がある方が、前室になります。

こちら側(入り口側)が風下に来るように広げてください。

方向を間違わないようにしましょう。

ポールを入れる順番は特にございません。

この時、ポールを連結させながら、引っ張らず、押していくようにして入れてください。

スリーブの端部分を持った状態で入れると、スムーズにポールを通す事ができます。

ポールを押しながら入れるのがポイント。

引っ張ると連結部が外れ、フライシートが嚙み込んで、破損に繋がる事があります。

テントを立ち上げる時は、2人~3人以上で行ってください。

テントの上部を持ちあげると、立ち上げが比較的楽に出来ます。

2人~3人で立てるようにしてください。

3人以上であれば、よりスムーズに立ち上げられます。

一人で立ち上げた場合、写真の様に、ポールに極端な曲がりが発生し、破損の原因になる事がございます。

ポールの先端をグロメットに差し込む際、場所を間違わないようにして下さい。

- 写真のように、ポールがクロスした状態が正しい位置になります。

ポールを間違ったグロメットに差し込んだ状態。

ポールに強い曲がりの負荷がかかり、破損の原因になります。

メインポールと同様に、スリーブの端部分を持った状態で、ポールを連結させながら、引っ張らず、押していくようにして入れます。

前室部分にリングがありますので、ポールを通し、ポール先端をグロメットに差し込んで固定します。

フレーム交差部はベルトで固定します。

グランドシートにはフックが付いており、フライシートに固定できるようになっています。

下部はバックルで固定して完了です。

テントインナーマットがある場合は、インナーテントの内部に敷いて下さい。

2016年01月04日

【oxelo(オクセロ)】TOWN7サスペンションの畳み方

TOWN7サスペンションの折り畳み方、組立て方

でも、TOWN9と少し畳み方が違うので、『上手く畳めない…』とお悩みのお客様も多いようです。

そこで、今回は、【TOWN7サスペンション】の畳み方をご説明いたします。

また、組み立て方がよく分からないというお声も頂いております為、組み立て方についてもご説明いたします。

折り畳み方

本体部分(ハンドル側)にも、畳み方が記載されています。

- このネジが緩んでいないと、畳みにくい事があります。

この時、ハンドルを押していないと、黒いレバーが倒れませんので、注意しましょう。

カチッと音がするまで押して下さい。

組立て方

この時、ネジが緩んでいるようならば、締めなおしておいてください。

ストッパーは必ず確認して下さい

高さは、3段階で調節できます。

調整が終わったら、ハンドルロックを締めます。

ボタンロックが穴から出ていない場合、走行中にハンドルが下がり、大変危険です。

ボタンロックが穴から出ている事を確認してから、ハンドルロックを締めて下さい。

こちらも、ボタンロック式になっていますので、ボタンロックが、穴の部分にちゃんとはまる様にしてください。

他シリーズについては、畳み方が異なりますので、ご注意下さい。

2015年09月24日

【スノーピーク】アメニティドームのたたみ方

アメニティドームのたたみ方

でも、テント本体が四角形ではないので、たたみ方がよく分からないですよね。

手順をご説明いたしますので、参考にしてみてください。

フライシートをたたむ

サイドの、灰色の三角形の頂点が隠れるぐらいが丁度いい目安です。

先ほどたたんだ前室に被せるようにたたんで下さい。

軽く押しながら、巻くようにしてたたんでいきます。

インナーテントをたたむ

※閉めたままだと、中に空気が残り、収納がしにくくなります。

※真ん中が【タニ折り】になる感じです。

ケースに収納する時は、次に使用する時の順番を考えます。

フライシート⇒インナーテント⇒フレーム、ペグ の順番で収納していきましょう。

雨の日はどうする?

手順をご説明いたしますので、参考にしてみてください。

ポールは、真ん中の方から折り畳むようにして下さい。

端から折っていくと、ポールの中のショックコードにテンションがかかりすぎて、ショックコードが切れる原因となります。

ポールは、真ん中の方から折り畳むようにして下さい。

- グランドシートがある場合は、こちらも同じく軽くたたみ、ビニール袋に入れてください。

テントが濡れたままだと、カビが生えてしまいます。

一旦家に持ち帰った後、干して乾かしましょう!

2015年09月15日

【スノーピーク】ヘキサタープの立て方

ヘキサタープを張ってみよう!

でも、立て方がよく分からなくて、躊躇してしまいますよね。

そこで、初めての方でも立てやすい方法を掲載致しました。

どうぞご活用下さい。

なお、ポールにロープを引っ掛ける際、ループ(輪っか)を作る必要があります。 こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。

【もやい結び】は、幕体にロープを結ぶ際にも使用いたします。 結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。

【もやい結び】

なるべく、一人で立てず、二人以上で協力して立てるようにして下さい。

タープを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!

セット内容:タープ本体、ウイングポール(280cm、240cm)

ソリッドステーク40(×4)、ソリッドステーク30(×4)、自在付ロープ(ニ又用10m×2、3m×2、2m×2)、

ぺグハンマーPro.C、ポールケース、ロープケース、ぺグ&ハンマーケース、キャリーバッグ

※上記はProセットの内容品です。

設置箇所が決まったら、幕体が風で飛ばされないように、折り目の部分のループを軽くペグダウンして、仮止めしておきます。

ポールを、折り目の直線上に置きます。

- ※ 240cmのポールを使用します。

写真はレクタタープの物ですが、手順は同じです。

直角二等辺三角形の頂点の部分(丸の部分)にペグを打ち込みます。

二又のロープを使用しますので、逆方向にも倒して、ペグを打ち込みます。

この時、しっかりペグを打ち込みましょう。

幕が長いほうに280cmのポールを、短い方に240cmのポールを差し込んでください。

自在ロープ(2又9mの方)の頂点を幕の上からポールに引っ掛けます。

※両サイドとも、同じ様にします。

引っ掛けたら、テンション調整をします。

ロープを持ち上げてみて、腰の高さぐらいでピン!と張るぐらいが丁度良い目安です。

- これぐらいが良い感じ。

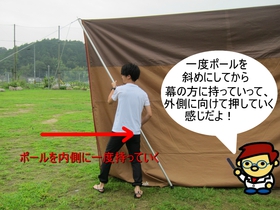

この時、外側から内側へ押し込んで立てようとしがちです。

無理に中に押し込もうとすると、ポールが曲がったり折れたりします。

その為、一旦ポールを幕の内側へ斜めに持っていき、内側から、外に押すようにしていきます。

こうすると、力を入れなくてもポールが立ちやすくなります。

- ヘキサタープの場合は、少し内側にポールの根元を持っていくようにします。

※既に自立している側のポールが不安定になることがありますので、もう一人が支えておいてください。

先ほどと同様に、内側から外側へ押すように、ポールを立てていきます。

- ポールの根元が少し内側に入るように立てます。

真ん中が少しだけ、たわむ様にすると、綺麗なカーブが出来ます

この時、自在ロープ、ペグ、ペグハンマーを一緒に持っておきましょう。

四隅のグロメットの一つに、付属の自在ロープを「もやい結び」で取り付けます。

【もやい結び】

対角線上のほうも同じ様にペグダウンします。

- グロメットの方向に真っ直ぐロープを引っ張りましょう。

ロープの位置が、図の様に四角形になるように張っていくと、綺麗に張れます。

4箇所全てペグダウンし、テンション調整をしたら完了です。

- メインポール側の長方形、サイドロープ側も長方形の位置になるようにします。

- 出来上がりイメージ

使用したアイテム

セットでない物には、ポール、ペグ、ハンマー、ペグ&ハンマーケースは含まれておりません。

ご注意下さい。

2015年09月15日

【スノーピーク】レクタタープの立て方

レクタタープを張ってみよう!

でも、立て方がよく分からなくて、躊躇してしまいますよね。

そこで、初めての方でも立てやすい方法を掲載致しました。

どうぞご活用下さい。

なお、ポールにロープを引っ掛ける際、ループ(輪っか)を作る必要があります。 こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。

【もやい結び】は、幕体にロープを結ぶ際にも使用いたします。 結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。

【もやい結び】

なるべく、一人で立てず、二人以上で協力して立てるようにして下さい。

タープを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!

セット内容:タープ本体、ウイングポール(280cm×2)

アルミポール(170cm×4)、ソリッドステーク40(×4)、ソリッドステーク30(×4)、ジュラピンペグ(×4)

自在付ロープ(二又用10m×2、3m×8)、ぺグハンマーPro.C、ポールケース、ロープケース

ぺグ&ハンマーケース、キャリーバッグ

※上記はProセットの内容品です。

設置箇所が決まったら、幕体が風で飛ばされないように、折り目の部分のループを軽くペグダウンして、仮止めしておきます。

ポールを、折り目の直線上に置きます。

※太いポールを使用します。

直角二等辺三角形の頂点の部分(丸の部分)にペグを打ち込みます。

この部分には、二又ロープを使いますので、逆方向にも倒して、ペグを打ち込みます。

この時、しっかりペグを打ち込みましょう。

自在ロープ(2又9mの方)の頂点を幕の上からポールに引っ掛けます。

※両サイドとも、同じ様にします。

引っ掛けたら、テンション調整をします。

ロープを持ち上げてみて、腰の高さぐらいでピン!と張るぐらいが丁度良い目安です。

- これぐらいが良い感じ。

この時、外側から内側へ押し込んで立てようとしがちです。

無理に中に押し込もうとすると、ポールが曲がったり折れたりします。

その為、一旦ポールを幕の内側へ斜めに持っていき、内側から、外に押すようにしていきます。

こうすると、力を入れなくてもポールが立ちやすくなります。

※既に自立している側のポールが不安定になることがありますので、もう一人が支えておいてください。

先ほどと同様に、内側から外側へ押すように、ポールを立てていきます。

この時、ポールと、自在ロープ、ペグ、ペグハンマーを一緒に持っておきましょう。

四隅のグロメットの一つに、細いポールを差し込み、付属の自在ロープを幕の上からポールに引っ掛けます。

細いポールが立ったら、今度は対角線上のほうも同じ様にポールを立ててペグダウンします。

4箇所全てペグダウンしたら完了です。

使用したアイテム

セットでない物には、ポール、ペグ、ハンマー、ペグ&ハンマーケースは含まれておりません。

ご注意下さい。

ナチュラム君のワンポイント講座!

参考にしてみてくださいね!

ナチュラム君の、雨の日ワンポイントアドバイス!

- 別売のロープ、ペグをご利用下さい。

2015年08月05日

【ペトロマックス】ランタンの点け方

ペトロマックスランタンの点火方法

ペトロマックス社の加圧式ランタンは、プレヒート(予熱)が必要となり、ガソリンランタンとは使用方法が異なります。

また、空気圧ゲージが付いており、ポンピングはゲージを目安にして行います。

しっかり使い方を覚えて下さいね。

灯油に比べ、ガソリンは引火点が低い為、事故の元になります。

手順

タンク七分目ぐらいが目安です。

HK150は0.38Lぐらい

HK500は1Lぐらいです。

規定量以上は、絶対に入れないで下さい。

グリップホイールの矢印が上向きになっている事を確認して下さい。

露出したインナーチムニー下部にマントルを取り付け、糸を引っ張り、固定します。

この時、マントルへの接触を防ぐ為、余分な糸は切っておいてください。

ポンピングしてタンク内の圧力を上げていきます。

目安は2.0kg/qcm程度(真ん中の、赤い線が目印です)までです。

赤い目印の線を越えないようにしてください。

あまり圧力をかけ過ぎると点火時にマントルが破けてしまいます。

余熱バーナーを開いて、チャッカマン等で素早く着火すると予熱バーナーが勢いよく燃焼します。

マントルに火がついたら、一旦余熱レバーを戻します。

カラヤキが終わったら、再度余熱レバーを開き、着火して2分ほど、しっかりプレヒート(予熱)を行ってください。

なお、この時も圧力が消費されるので、必要に応じて追加ポンピングをしましょう。

- 圧力が下がったらポンピング!

一気に回転すると、内部圧力が急に高くなり、マントルが破けてしまうことがあります。

余熱バーナーは、点火後に締めてださい。

なお、この段階で、ランタンが炎上するような場合は、プレヒート不足です。

直ぐに圧力調整ねじを緩めて、プレヒートからやり直してください。

- 「ポッ」という音とともに、マントルに火が移ります

圧力が抜けて、ゆっくりと火が消えていきます。

使用後は、タンク内の燃料を抜き取って下さい。

使用したアイテム

故障かな?と思ったらこちら